Der

November ist jetzt nur noch neun Tage entfernt, also höchste Zeit noch

ein paar Neuerscheinungen des kommenden Monats vorzustellen, die ich

selbst für interessant halte und gerne lesen möchte - zumindest einige

davon. Das Thema ist "Zeitgenössisch und Historisch", also

Gegenwartsliteratur sowie Fiktion angesiedelt in vergangenen Zeiten.

Posts mit dem Label Belletristik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Posts mit dem Label Belletristik werden angezeigt. Alle Posts anzeigen

Montag, 23. Oktober 2017

Montag, 9. November 2015

Wünschenswert im November - Taschenbuch & Sonderausgaben

Ein paar Neuerscheinungen im November habe ich noch für euch - dann geht es erst im Dezember weiter. Die heute vorgestellten Bücher sind allerdings nicht wirklich "neu", im Sinne von Ersterscheinungen, sondern Neuauflagen als Taschenbuch, Schuber oder in anderen Formen von Sonderausgaben...

Mittwoch, 4. November 2015

Wünschenswert im November - Zeitgenössisch und Historisch

Heute zeige ich euch weitere Neuerscheinungen in diesem Monat. Die Genre-Zusammenfassung finde ich bei Romanen, die weder Fantasy noch Science Fiction, noch eindeutige Krimis oder Thriller sind, immer am schwersten. Ich nenne es jetzt "Zeitgenössisch und Historisch" - drin steckt alles von Gegenwartsliteratur bis zum historischen Roman, inklusive Liebesromanen und - wenn auch nicht in diesem Monat - Humorvolles.

Wie schon gestern gilt auch heute: In meinen neuen Kategorien wird nicht mehr nach Altersempfehlungen unterschieden. "Jugendbuch", "All Age" und "Erwachsenenliteratur" werden bunt gemischt vorgestellt, denn ich finde, was anspricht, ist auch lesenswert, ohne dass sich ein Leser dabei Gedanken um eine fiktive Altergrenze machen muss.

Mittwoch, 22. Oktober 2014

Rezension zu "Er ist wieder da" von Timur Vermes (Hörbuch)

Genialer Sprecher in gelungener Satire

Der Debütroman des Journalisten Timur Vermes wurde in Deutschland zum

Bestseller. Die originelle Idee, Adolf Hitler in heutiger Zeit wie nach

einer Zeitreise erwachen zu lassen, hat auch mich neugierig gemacht und

ließ mich zum von Christoph Maria Herbst gelesenen Hörbuch greifen.

Zum Inhalt: Im Sommer 2011 erwacht Adolf Hitler, gerade noch seinem Ende im Führerbunker entgegenblickend, in Berlin. Der Krieg ist offensichtlich zu Ende und auch sonst scheint sich in Deutschland einiges verändert zu haben. Hitler beschließt in dieser Welt, die ihn unverständlicher Weise für einen Doppelgänger seiner selbst hält und ausgesprochen komisch findet, erneut die Macht zu ergreifen. Und so landet Hitler beim Fernsehen – als neuer Star einer Comedy-Show…

Die Handlung beginnt ohne große Umschweife. Hitler erwacht in Berlin, er ist wieder da, 2011. Warum weiß der Leser nicht und auch der Ich-Erzähler Adolf Hitler persönlich hat keine Ahnung, was ihn plötzlich 66 Jahre in die Zukunft befördert hat. Das ist allerdings auch nicht wichtig. Er ist da und nach den ersten Hürden der Eingewöhnung wieder voller Tatendrang – die Rückkehr an die Spitze wird vorbereitet, was Hitler in diverse urkomische Situationen und das ein oder andere Mal an die Grenze seiner Geduld bringt.

Freitag, 30. Mai 2014

Rezension zu "Die Analphabetin, die rechnen konnte" von Jonas Jonasson

Dem Stil treu geblieben

„Die Analphabetin, die rechnen konnte“ ist nach dem Bestsellererfolg

„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ der

zweite Roman des schwedischen Autors Jonas Jonasson.

Zum Inhalt: Nombeko, ein Mädchen im südafrikanischen Slum, kann nicht lesen, ist aber im Kopfrechnen jedem überlegen. So schafft sie es raus aus dem trostlosen Armutsviertel, ist am Bau von Atomwaffen beteiligt und gelang über Umwege nach Schweden, wo Zwillinge leben, von denen nur einer existiert – der andere nicht…

Die eindeutig beabsichtigte Ähnlichkeit der Titel, die sich auch in der Covergestaltung wiederfindet, deutet es schon an: In neue Gefilde wagt sich Jonasson nicht vor. Er bleibt seinem Schema aus einer weltumspannenden Handlung über längere Handlungszeiträume treu. Auch an Absurdität steht das zweite Werk dem erfolgreichen Debüt in nichts nach.

Wer den Hundertjährigen mochte, wird in der Analphabetin, verkörpert durch die Südafrikanerin Nombeko, eine Nachfolgerin finden, deren Geschichte stilistisch weder eine Weiterentwicklung noch einen Rückschritt darstellt. Die distanzierte Sprache mit überwiegend indirekter Rede, der auf Missverständnissen und unerwartete Direktheit in skurrilen Situationen beruhende Humor, die Kreativität, die sich in den einzelnen liebevoll erdachten und wie zufällig eingestreuten Figuren verbirgt – die Gemeinsamkeiten beider Romane überwiegen deutlich.

Montag, 4. November 2013

Rezension zu "Die Ordnung der Sterne über Como" von Monika Zeiner

Eine Spur zu aufgesetzt

„Die Ordnung der Sterne über Como“ von Monika Zeiner ist ein mit knapp

über 600 Seiten recht umfangreicher Debütroman über Liebe und

Freundschaft, der 2013 den Sprung auf die Shortlist des Deutschen

Buchpreises geschafft hat.

Inhaltlich geht es um Tom, Musiker aus Berlin, der kurz vor einer Konzerttournee durch Italien von seiner Frau verlassen wird. Doch bevor Tom völlig in seiner Depression versinken kann, spricht ihm unerwartet eine alte Freundin auf den Anrufbeantworter. In Italien könnten sie sich wiedersehen. Betty erinnert Tom an eine bessere Zeit vor vielen Jahren, als sie zu dritt, Betty, Tom und sein bester Freund Marc, glücklich waren. Während seiner Reise nach und durch Italien kehrt Tom zu diesen Erinnerungen zurück…

Sprachlich zeigt sich „Die Ordnung der Sterne über Como“ sehr bildgewaltig, reich an Metaphern und Vergleichen, und nur selten locker-leicht erzählend. Es ist anspruchsvoll geschrieben, teilweise einzigartig und schön, teilweise aber auch recht aufgesetzt. Die Hauptfiguren, verbandelt mit der Musik und moderne Menschen, mehr als 10 Jahre nach ihrer gemeinsamen Zeit, bekamen durch den Stil der Autorin häufig etwas Träges, Schwermütiges, oft schon drückend Depressives und Angestaubtes. Insgesamt herrschte ein alt wirkender Grundton vor, der nicht so recht zu den Protagonisten passen wollte.

Zeiner produziert eine anspruchsvolle Sprache mit langen, stark verzweigten Sätzen und einem Hang zum poetisch-philosophisch Nachdenklichen – durchaus lesenswert und dennoch: Durchgehend blieb das Gefühl, dass die Authentizität von Handlung und Figuren ein wenig dem gewollten literarischen Anspruch geopfert wurde. Man könnte meinen, die Figuren würden in längst vergangenen Zeiten leben, Jahrhunderte zurück, und nicht in der Gegenwart, so sehr fehlt dem Roman manchmal das Moderne.

Sicher hat die Geschichte an sich schon eine nachdenkliche Grundstimmung, gerade Tom zeigt auch klar erkennbare Depressionen, und trotzdem hätten die durchaus vorhandenen Lebensfreude widerspiegelnden Passagen zahlreicher sein können. Die Schwere, gerade im Miteinander der Protagonisten, empfand ich häufig als zu dominant.

Zudem wurden die 600 Seiten mit einer oft so langsamen, beobachtungslastigen und handlungsarmen Geschichte gefüllt, dass sie nicht frei von einigen Längen war. Nicht selten stopfte zu viel Alltagserzählung die Lücken, gerade bei der neben Tom zweiten Hauptfigur, Betty.

Insgesamt sind die Idee und auch die Umsetzung der Geschichte aber gut gelungen. Es ist eine Analyse von Liebe und Freundschaft, eine persönliche Weiterentwicklung durch die Aufarbeitung der Vergangenheit. Die Handlung steuert auf eine unerwartete Dramatik zu, was die Längen zum Teil aufwiegen konnte. Auch die Einflüsse der Musik und der Wechsel zwischen Berlin und Italien waren interessante Elemente des Romans.

Fazit: „Die Ordnung der Sterne über Como“ ist ein guter Debütroman mit einer interessanten Geschichte, die sich mit alter Liebe und Freundschaft befasst. Die 600 Seiten sind nicht frei von Längen und es zeigt sich auch, dass weniger manchmal mehr sein kann, auch bei einem bildgewaltigen Schreibstil. Gelegentlich wirkt es aufgesetzt. 4 Sterne.

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden

Erschienen: März 2013

Seiten: 607

Verlag: Blumenbar

ISBN: 978-3351050009

Preis: € [D] 19.99

Leseprobe und weitere Informationen auf der Verlagshomepage zum Buch

"Die Ordnung der Sterne über Como" von Monika Zeiner bei Amazon

"Die Ordnung der Sterne über Como" von Monika Zeiner bei Amazon

Sonntag, 22. September 2013

Rezension zu "Die drei Leben der Tomomi Ishikawa" von Benjamin Constable

Wirklichkeit oder Einbildung? Ein ewiges Rätsel....

„Die drei Leben der Tomomi Ishikawa“ von Ben Constable ist ein Roman,

der zugleich verwirrt und nachdenklich macht. Was ist real, was

Einbildung? Das ist manchmal schwer zu sagen…

Inhalt: Ben

Constables Freundin Tomomi Ishikawa hat sich das Leben genommen. In

einem Brief, der unter seiner Tür durchgeschoben wurde, teilt sie ihm

dies mit. Doch damit nicht genug, weitere Nachrichten von ihr folgen,

versteckt an unterschiedlichsten Orten, auf die sie Hinweise

hinterlässt. Sie führen Ben Constable auf eine Schnitzeljagd durch Paris

und New York und zu grausamen Geheimnissen in Tomomi Ishikawas Leben.

Wie gut kannte er seine Freundin überhaupt? Sind ihre Geschichten wahr

oder erfunden? Ben Constable weiß es schon bald nicht mehr…

Inhalt: Ben

Constables Freundin Tomomi Ishikawa hat sich das Leben genommen. In

einem Brief, der unter seiner Tür durchgeschoben wurde, teilt sie ihm

dies mit. Doch damit nicht genug, weitere Nachrichten von ihr folgen,

versteckt an unterschiedlichsten Orten, auf die sie Hinweise

hinterlässt. Sie führen Ben Constable auf eine Schnitzeljagd durch Paris

und New York und zu grausamen Geheimnissen in Tomomi Ishikawas Leben.

Wie gut kannte er seine Freundin überhaupt? Sind ihre Geschichten wahr

oder erfunden? Ben Constable weiß es schon bald nicht mehr…

Den

Roman von Benjamin Constable einem Genre zuzuordnen fällt nicht gerade

leicht. Es hat Elemente eines Thrillers, die Jagd nach Tomomi Ishikawas

Vergangenheit ist ohne Frage spannend und die gewonnenen Erkenntnisse

teilweise sehr schockierend. Was das angeht, so hat der Roman meine

Erwartungen, die ich rein aus dem Klappentext heraus entwickelt hatte,

absolut erfüllt. Doch dahinter steckt mehr. „Die drei Leben der Tomomi

Ishikawa“ spielt mit der Verwischung von Realität und Fiktion. Weder

scheint der Protagonist immer zu wissen, was der Wahrheit entspricht –

ob überhaupt etwas der Wahrheit entspricht? – noch kann der Leser diese

Frage nach Wirklichkeit oder Einbildung beantworten.

Was direkt zu Beginn auffällt: Autor und Protagonist tragen denselben Namen. Und nicht nur das – sie sind gleich alt, in England geboren, lebend und arbeitend in Paris, mit dem bisher weitestgehend unerfüllten Wunsch, als Autor Fuß zu fassen. All das kann man nicht nur über die Figur Ben Constable lesen, sondern es findet sich auch in der Biographie des Autors Benjamin Constable. Die Geschichte wird zudem eingeleitet durch ein Gespräch zwischen Tomomi Ishikawa und Ben Constable, darüber, dass er gerne mal ein Buch über sie beide schreiben würde. Wie passend. Versetzt sich der Autor also selbst, als Ich-Erzähler, in seine Geschichte? Es scheint so. Oder?

Selbst in der Geschichte wird die Frage nach Realität oder Fiktion auf mehreren Ebenen immer wieder gestellt. Sind Tomomi Ishikawas Offenbarungen über ihre Vergangenheit, auf deren Spuren Ben Constable wandelt, wahr oder entspringen sie ihrer Vorstellungskraft? Ist sie wirklich tot? Was steckt hinter der Schnitzeljagd? Oder hinter dem imaginären Kater Cat. Dass Cat imaginär ist, steht außer Frage, nur Ben Constable kann ihn sehen – für ihn ist er aber sehr real. Eine imaginäre Katze, die zwar nicht spricht, wenn es sein muss, aber mal die Führungsrolle übernimmt. Das klingt schräg? Ist es auch! Der Roman ist verwirrend, schwer zu deuten und lässt den Leser mit vielen offenen Fragen zurück, allerdings, und das macht ihn zu etwas besonderem, lässt er ihn auch nicht mehr los.

Was direkt zu Beginn auffällt: Autor und Protagonist tragen denselben Namen. Und nicht nur das – sie sind gleich alt, in England geboren, lebend und arbeitend in Paris, mit dem bisher weitestgehend unerfüllten Wunsch, als Autor Fuß zu fassen. All das kann man nicht nur über die Figur Ben Constable lesen, sondern es findet sich auch in der Biographie des Autors Benjamin Constable. Die Geschichte wird zudem eingeleitet durch ein Gespräch zwischen Tomomi Ishikawa und Ben Constable, darüber, dass er gerne mal ein Buch über sie beide schreiben würde. Wie passend. Versetzt sich der Autor also selbst, als Ich-Erzähler, in seine Geschichte? Es scheint so. Oder?

Selbst in der Geschichte wird die Frage nach Realität oder Fiktion auf mehreren Ebenen immer wieder gestellt. Sind Tomomi Ishikawas Offenbarungen über ihre Vergangenheit, auf deren Spuren Ben Constable wandelt, wahr oder entspringen sie ihrer Vorstellungskraft? Ist sie wirklich tot? Was steckt hinter der Schnitzeljagd? Oder hinter dem imaginären Kater Cat. Dass Cat imaginär ist, steht außer Frage, nur Ben Constable kann ihn sehen – für ihn ist er aber sehr real. Eine imaginäre Katze, die zwar nicht spricht, wenn es sein muss, aber mal die Führungsrolle übernimmt. Das klingt schräg? Ist es auch! Der Roman ist verwirrend, schwer zu deuten und lässt den Leser mit vielen offenen Fragen zurück, allerdings, und das macht ihn zu etwas besonderem, lässt er ihn auch nicht mehr los.

Benjamin

Constable hat es geschafft, mich innerhalb weniger Seiten in seinen Bann

zu ziehen. Nie wusste ich wirklich, wohin der Roman führen würde –

vorherzusehen ist wenig, wo man doch nicht einmal weiß, was echt ist und

was nicht. Doch schon allein durch die wunderschöne Sprache, die

bildhaften Beschreibungen, die Ben Constable mit einer leichten

Lethargie und tiefen Traurigkeit der Figuren verbindet und immer wieder

durch frohe, humorvollen oder schockierende Momente aufbrechen lässt,

ist der Leser gefangen. Das hat mich begeistert, ebenso wie die

wiederkehrenden Elemente, die Symbolik hinter den Worten, eine große

Faszination ausübten und den Schreibstil zu etwas einzigartigem machten,

das man nur zu gerne erleben wollte.

Benjamin

Constable hat es geschafft, mich innerhalb weniger Seiten in seinen Bann

zu ziehen. Nie wusste ich wirklich, wohin der Roman führen würde –

vorherzusehen ist wenig, wo man doch nicht einmal weiß, was echt ist und

was nicht. Doch schon allein durch die wunderschöne Sprache, die

bildhaften Beschreibungen, die Ben Constable mit einer leichten

Lethargie und tiefen Traurigkeit der Figuren verbindet und immer wieder

durch frohe, humorvollen oder schockierende Momente aufbrechen lässt,

ist der Leser gefangen. Das hat mich begeistert, ebenso wie die

wiederkehrenden Elemente, die Symbolik hinter den Worten, eine große

Faszination ausübten und den Schreibstil zu etwas einzigartigem machten,

das man nur zu gerne erleben wollte.

Die Schauplätze sind

vielfältig, eine Reise durch Paris und New York in all ihren Facetten,

und immer intensiv beschrieben, mit Liebe zum Detail und sprachlicher

Präzision.

Abgerundet wurde der Roman durch die Tiefe und Vielschichtigkeit der Figuren. Freundschaft, Liebe, Traurigkeit, Depression und Tod – alles ist dabei. Selten kann man die Absichten der Charaktere durchschauen, oft nicht einmal verstehen, und nur langsam setzen sich die Puzzlestücke zusammen, aber nie vollständig. Der Roman und seine Protagonisten geben am Ende viel Stoff zum Nachdenken.

Abgerundet wurde der Roman durch die Tiefe und Vielschichtigkeit der Figuren. Freundschaft, Liebe, Traurigkeit, Depression und Tod – alles ist dabei. Selten kann man die Absichten der Charaktere durchschauen, oft nicht einmal verstehen, und nur langsam setzen sich die Puzzlestücke zusammen, aber nie vollständig. Der Roman und seine Protagonisten geben am Ende viel Stoff zum Nachdenken.

Eine

leichte Lektüre für zwischendurch ist „Die drei Leben der Tomomi

Ishikawa“ sicher nicht. Das Buch hat einen gewissen Anspruch und fordert

Aufmerksamkeit, unterhält aber gleichzeitig auch durch subtilen Humor

mit einem Hang zum Skurrilen und große Bilder für die Vorstellungskraft

des Lesers. Ich kann nicht sagen, dass ich einen solchen Roman erwartet

hätte, denn so etwas Verwirrendes hätte ich mir nicht vorstellen können.

Und dennoch hat es mich begeistert, einfach, weil es etwas ganz

besonderes war. Ein Roman der lange in Erinnerung bleibt.

Fazit:

„Die drei Leben der Tomomi Ishikawa“ ist ein ungewöhnlicher Roman.

Verwirrend und voller Rätsel, ständig auf der Suche zwischen Realität

und Einbildung, dabei wundervoll geschrieben und sowohl zum Lachen wie

auch zum Weinen. Die Geschichte berührt, unterhält und regt zum

Nachdenken an, wenn man sich denn auf das skurrile Abenteuer einlassen

kann. Es lohnt sich. Ein außergewöhnlicher Roman, dem ich, auch wenn er

ein wenig Chaos in meinem Kopf hinterlässt, nur 5 Sterne geben kann.

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden, Sept. 2013

Seiten: 383

Verlag: script5

Originaltitel: Three lives of Tomomi Ishikawa

ISBN: 978-3839001578

Preis: € [D] 18.95

Leseprobe und weitere Informationen auf der Verlagshomepage

Donnerstag, 22. August 2013

Rezension zu "Friedhof der Unschuldigen" von Andrew Miller

Kurz vor der Revolution...

In seinem Roman „Friedhof der Unschuldigen“ befasst sich der britische

Autor Andrew Miller mit einer Zeit wenige Jahre vor dem Beginn der

französischen Revolution.

Jean-Baptiste Baratte kommt Ende des

18. Jahrhunderts als junger Ingenieur nach Paris. Von höchster Stelle

erhält er einen heiklen Auftrag. Er soll den „Friedhof der Unschuldigen“

mitten in Paris auflösen, die Gebeine der Toten bergen und

abtransportieren und die Kirche abreißen. Die Faulgase verpesten die

Luft der umliegenden Straßen, dennoch hängen die Anwohner an ihrem

Friedhof. Baratte muss sein Vorhaben nach Möglichkeit geheim halten…

Jean-Baptiste Baratte kommt Ende des

18. Jahrhunderts als junger Ingenieur nach Paris. Von höchster Stelle

erhält er einen heiklen Auftrag. Er soll den „Friedhof der Unschuldigen“

mitten in Paris auflösen, die Gebeine der Toten bergen und

abtransportieren und die Kirche abreißen. Die Faulgase verpesten die

Luft der umliegenden Straßen, dennoch hängen die Anwohner an ihrem

Friedhof. Baratte muss sein Vorhaben nach Möglichkeit geheim halten…Mit dem Friedhof der Unschuldigen wählt der Autor einen realen Kern für seine ansonsten fiktive Geschichte. Den Friedhof gab es wirklich mitten in Paris, doch durch die stark wachsenden Bevölkerungszahlen, viele Seuchen und Hungersnöte hatte der innerstädtische Friedhof wie viele anderen auch Ende des 18. Jahrhunderts schon längst seine Kapazitäten überschritten. Die Faulgase der Toten, darunter viele Arme, die zuletzt zu Tausenden in Massengräbern beigesetzt worden waren, verpesteten die umliegenden Straßen so sehr, dass der Friedhof geschlossen werden musste. Anschließend wurde der Friedhof geräumt, die geborgenen Gebeine waren die ersten, die in die noch heute zu besichtigenden Pariser Katakomben gebracht wurden.

Dieses reale Ereignis aus der nahen Vorzeit der französischen Revolution nutzt der Autor nun für einen sehr bildhaften Roman, in dem es hauptsächlich um Umbruch, Veränderung und die nahende Zukunft geht. Das teilweise makabre Szenario des Friedhofs und der Ausgrabungen nutzt er dabei als Kulisse für eine düstere, schwere Atmosphäre. Der Friedhof macht die Menschen krank, bringt das schlechte in ihnen hervor. Die Veränderung wird sie retten, so der Tenor. Dennoch, trotz des Gestanks, liegt den Menschen etwas an der längst geschlossenen Begräbnisstätte. Sie verbinden sie mit ihrer Vergangenheit und das stellt Baratte zunächst vor Probleme.

Der Autor erschafft eine sehr authentische Stimmung und fängt den historischen Kontext seiner Geschichte gut ein, ohne ihn jedoch näher zu thematisieren. Er nutzt viele Ereignisse als Metaphern für die Veränderung, die sich auch in Baratte widerspiegelt, während er ein Gleichgewicht zwischen einem modernen Ich, das er zunächst gern wäre, und einem Ich sucht, mit dem er sich wohlfühlt. Der Autor setzt in diesem Roman auf Metaphern als Träger der Tiefgründigkeit, die er mit einer ausdrucksstarken, aber auch anspruchsvollen Sprache und detailreichen, bildgewaltigen Beschreibungen umsetzt, oft über Umwege und Doppeldeutigkeiten. Darin verliert er sich vielleicht sogar ein wenig, denn die ganze Atmosphäre des Romans lässt sich kaum anders als mit Schwere beschreiben. Es ist (be)drückend, dunkel und gelegentlich ein wenig träge. Zu viele Längen kommen auf.

Während die Figuren, insbesondere der Protagonist Baratte, bei manchen Ereignissen emotional regelrecht explodieren und impulsiv handeln, wirken sie an anderer Stelle zu entfernt und hölzern, können den Leser nicht erreichen. Gerade im Mittelteil konnte der Roman durch eine gewisse Distanziertheit nicht überzeugen, es setzte Langeweile ein. Erst nach einem einschneidenden Ereignis im Leben des Protagonisten erlangt die Handlung den Schwung des Anfangs wieder. Das Ende gelingt dem Autor dann hervorragend: Überraschend, bildgewaltig und sehr einfühlsam – mit einer Spur Kitsch, die aber nach all der drückenden Schwere gar nicht als störend empfunden wurde, sondern als Erleichterung.

Fazit: „Friedhof der Unschuldigen“ ist ein anspruchsvoll, sehr bildgewaltig geschriebener Roman, angesiedelt kurz vor dem Einsetzen der französischen Revolution. Der dementsprechend bereits einsetzende Wandel wird gut thematisiert, es gelingt dem Autor aber nicht immer, Längen zu vermeiden. Gute 4 Sterne

Allgemeine Informationen

Preis: € [D] 21.90

Leseprobe und weitere Informationen auf der Verlagshomepage zum Buch

Dienstag, 11. Juni 2013

Rezension zu "Die Schwere des Lichts" von Patti Callahan Henry

Bedeutung vs. Natürlichkeit

„Die Schwere des Lichts“ von Patti Callahan Henry ist ein Roman über die Selbstfindung einer Frau.

Inhalt:

Ellie ist mit ihren fast 48 Jahren unglücklich in ihrer Ehe, als

überraschend auch noch ihre Mutter verstirbt. Auf der Trauerfeier

begegnet Ellie ihrer Jugendliebe Hutch, der sie um Hilfe bittet. Für

eine Ausstellung benötigt er Informationen über Ellies Mutter.

Insbesondere über einen Sommer, als Ellie noch gar nicht geboren war und

ihre Mutter Teil der Bürgerrechtsbewegungen Anfang der 60er Jahre

gewesen sein soll. Davon weiß Ellie allerdings nichts. Doch dann findet

sie das Tagebuch ihrer Mutter, in dem sie auch über eine geheime Liebe

zu jener Zeit schreibt. Ellie beschließt eine Auszeit zu nehmen und die

Geheimnisse ihrer Mutter zu entschlüsseln. Ist die Zusammenarbeit mit

Hutch vielleicht auch für ihre Liebe eine neue Chance?

Inhalt:

Ellie ist mit ihren fast 48 Jahren unglücklich in ihrer Ehe, als

überraschend auch noch ihre Mutter verstirbt. Auf der Trauerfeier

begegnet Ellie ihrer Jugendliebe Hutch, der sie um Hilfe bittet. Für

eine Ausstellung benötigt er Informationen über Ellies Mutter.

Insbesondere über einen Sommer, als Ellie noch gar nicht geboren war und

ihre Mutter Teil der Bürgerrechtsbewegungen Anfang der 60er Jahre

gewesen sein soll. Davon weiß Ellie allerdings nichts. Doch dann findet

sie das Tagebuch ihrer Mutter, in dem sie auch über eine geheime Liebe

zu jener Zeit schreibt. Ellie beschließt eine Auszeit zu nehmen und die

Geheimnisse ihrer Mutter zu entschlüsseln. Ist die Zusammenarbeit mit

Hutch vielleicht auch für ihre Liebe eine neue Chance?

An sich

geht es in „Die Schwere des Lichts“ tatsächlich um die Selbstfindung von

Ellie, die mit ihrem bisherigen Leben unzufrieden ist. Die Autorin

versucht allerdings, sie ihre Erkenntnisse nicht allein und auf sich

bezogen gewinnen zu lassen, sondern sich zunächst am Leben ihrer Mutter

entlang zu hangeln, die wie Ellie in jungen Jahren ihre große Liebe

aufgegeben hatte. Warum? Aufgrund von äußerem Druck? Wer war die große

Liebe ihrer Mutter? Was geschah zwischen Ellie und Hutch und ließ ihre

eigene Liebe scheitern?

Neben diesen eher persönlich-alltäglichen Fragen, die für mich den interessanten Kern der Geschichte ausmachten, versucht die Autorin dem Buch allerdings auch beinahe zwanghaft etwas mehr weitreichende Tiefe zu geben, was in meinen Augen nicht gelang. Es ist kaum nachzuvollziehen, warum sich die Hauptprotagonistin so sehr in zwei, drei Jahre im frühen Leben ihrer Mutter verbeißt. Stattdessen schien es, als wolle die Autorin unbedingt, falls nötig mit Gewalt, etwas in die Geschichte verpflanzen, das sie zu mehr machen soll, als nur der Bericht einer Midlife Crisis, egal ob Politik oder philosophische Weisheiten.

Und so schaufelt sich die Autorin immer mehr „Schwere“ in ihr Buch. Bedeutungsschwangere Dialoge, denen die Natürlichkeit so sehr fehlt, dass der Leser die Situationen kaum nachvollziehen kann, Vergangenheiten voller Leid, aber auch großer politischer Tragweite– doch Tiefe will sich trotz allem nicht einstellen. Der Inhalt ist nicht nur vorhersehbar, er wirkt auch leer. Fade Charaktere, unsympathische Stereotypen, die langweiliger kaum sein könnten. Ellie, die arme Wahrheitssuchende, hat es an sich nicht einmal schwer beim Leser. Denn ihr Ehemann ist derart unerträglich, seine Launen für den Leser abstoßend und nicht tolerierbar – wer könnte es ihr verdenken, dass sie ihr Leben an der Seite dieses Mannes nicht mehr auszuhalten scheint, dass eine Wiederbegegnung mit ihrem Ex-Freund aus jungen Jahren alte Begehrlichkeiten in ihr weckt?

Der Ehemann, mit Namen Rusty, war tatsächlich eine der Figuren, die mir das Buch am meisten verhagelt haben. Nicht, weil er einfach unsympathisch war, sondern, weil er so stereotyp-unsympathisch, so eine mit vorhersehbarer Unberechenbarkeit gesegnete Mischung aus Macho-Choleriker und Weichei war, dass ich von der Klischeehaftigkeit oft erschüttert war. Den wollte man nicht nur um Ellies Willen nicht mögen, den konnte man nicht mögen. Das allerdings sorgte nicht nur dafür, dass man Ellies Wunsch nach einem Ausbruch aus dieser Ehe nachvollziehen konnte, sondern gleichzeitig auch für mein Unverständnis: Warum hat sie sich darauf überhaupt eingelassen? Die Antwort auf diese Frage erhält der Leser allerdings. Ellies Liebesleben und auch das ihrer Mutter wurde nicht etwa, wie uns das Buch vielleicht weismachen will, Opfer äußerer Umstände, sondern viel persönliche Schwäche und noch mehr Dummheit spielten eine Rolle – teilweise würde ich ihnen sogar berechnende Kälte vorwerfen. So wurde auch die Hauptfigur mir immer unsympathischer…

Ansonsten war Ellie ein nur schwer zugänglicher Charakter. Mit ihren 48 Jahren ist sie langweilig. Das Standard-Hausfrauchen (Schrägstrich: Hobby-Künstlerin) aus gutem Hause. Mann im Golfclub, Tochter auf dem College. Sie weiß nicht, wer sie ist; sie weiß nicht, was sie will – eine Vorzeige-Midlife-Crisis, die sie allerdings auf eine sehr stille, in sich gekehrte Art auslebt. Dieser zum Einschläfernden neigenden Unentschlossenen bei ihrem Selbstfindungsprozess zu folgen, war nicht wirklich aufregend. Der Ich-Erzählerin fehlte es in meinen Augen einfach an persönlicher Stärke. Sie war so passiv, selbst, wenn sie entschlossen auftrat, wirkte sie oft nur wie eine Zuschauerin, die sich von der gegebenen Situation mitziehen ließ. Manchmal ein bisschen trotzig, aber selten nachvollziehbar und wie vieles an dem Buch eher unnatürlich.

Was das Buch für mich ein wenig gerettet hat, waren Stil und Aufbau des Romans. Ellies Bericht wird unterbrochen von den Tagebucheinträgen der Mutter, die doch, wenn sie auch ähnliche Fehler machte wie die Tochter, insgesamt der interessantere Charakter war, der aktivere, der sein Leben stärker selbst in die Hand nahm und sich nicht so sehr fremdbestimmen ließ, wie es sich bei Ellie präsentierte. Der Schreibstil ist außerdem hervorragend, bildhafte Beschreibungen, Nachdenklichkeit mit Tiefe – jedenfalls dann, wenn die Autorin nicht dicker aufträgt als nötig. Ein schönes Haus am See kann doch einfach auch nur ein schönes Haus am See sein – es muss kein Haus sein, in das, der Legende nach, die Menschen dann kommen, wenn sie die Wahrheit finden wollen, nur weil das auf Ellie gerade so gut passt. Da wurde es manchmal unnötig theatralisch und es entstanden derart schwere Dialoge, an denen nichts natürliches mehr war. So entfernten sich die Charaktere oft wieder von mir als Leser, indem ihnen durch die Spur „zu viel“ das Reale geraubt wurde.

Fazit: Eine vorhersehbare Selbstfindung, die leider oft zu dick aufträgt und selten natürlich wirkt. Die Charaktere waren stereotyp, ihr Verhalten oft nicht nachvollziehbar. Durch den guten Stil und eine interessante, wenn auch etwas gezwungen wirkende, Hintergrundgeschichte ist „Die Schwere des Lichts“ durchaus gut lesbar. Ob man es allerdings lesen muss? Meiner Meinung nach nicht. Von mir gibt es gerade einmal knappe 3 Sterne.

Neben diesen eher persönlich-alltäglichen Fragen, die für mich den interessanten Kern der Geschichte ausmachten, versucht die Autorin dem Buch allerdings auch beinahe zwanghaft etwas mehr weitreichende Tiefe zu geben, was in meinen Augen nicht gelang. Es ist kaum nachzuvollziehen, warum sich die Hauptprotagonistin so sehr in zwei, drei Jahre im frühen Leben ihrer Mutter verbeißt. Stattdessen schien es, als wolle die Autorin unbedingt, falls nötig mit Gewalt, etwas in die Geschichte verpflanzen, das sie zu mehr machen soll, als nur der Bericht einer Midlife Crisis, egal ob Politik oder philosophische Weisheiten.

Und so schaufelt sich die Autorin immer mehr „Schwere“ in ihr Buch. Bedeutungsschwangere Dialoge, denen die Natürlichkeit so sehr fehlt, dass der Leser die Situationen kaum nachvollziehen kann, Vergangenheiten voller Leid, aber auch großer politischer Tragweite– doch Tiefe will sich trotz allem nicht einstellen. Der Inhalt ist nicht nur vorhersehbar, er wirkt auch leer. Fade Charaktere, unsympathische Stereotypen, die langweiliger kaum sein könnten. Ellie, die arme Wahrheitssuchende, hat es an sich nicht einmal schwer beim Leser. Denn ihr Ehemann ist derart unerträglich, seine Launen für den Leser abstoßend und nicht tolerierbar – wer könnte es ihr verdenken, dass sie ihr Leben an der Seite dieses Mannes nicht mehr auszuhalten scheint, dass eine Wiederbegegnung mit ihrem Ex-Freund aus jungen Jahren alte Begehrlichkeiten in ihr weckt?

Der Ehemann, mit Namen Rusty, war tatsächlich eine der Figuren, die mir das Buch am meisten verhagelt haben. Nicht, weil er einfach unsympathisch war, sondern, weil er so stereotyp-unsympathisch, so eine mit vorhersehbarer Unberechenbarkeit gesegnete Mischung aus Macho-Choleriker und Weichei war, dass ich von der Klischeehaftigkeit oft erschüttert war. Den wollte man nicht nur um Ellies Willen nicht mögen, den konnte man nicht mögen. Das allerdings sorgte nicht nur dafür, dass man Ellies Wunsch nach einem Ausbruch aus dieser Ehe nachvollziehen konnte, sondern gleichzeitig auch für mein Unverständnis: Warum hat sie sich darauf überhaupt eingelassen? Die Antwort auf diese Frage erhält der Leser allerdings. Ellies Liebesleben und auch das ihrer Mutter wurde nicht etwa, wie uns das Buch vielleicht weismachen will, Opfer äußerer Umstände, sondern viel persönliche Schwäche und noch mehr Dummheit spielten eine Rolle – teilweise würde ich ihnen sogar berechnende Kälte vorwerfen. So wurde auch die Hauptfigur mir immer unsympathischer…

Ansonsten war Ellie ein nur schwer zugänglicher Charakter. Mit ihren 48 Jahren ist sie langweilig. Das Standard-Hausfrauchen (Schrägstrich: Hobby-Künstlerin) aus gutem Hause. Mann im Golfclub, Tochter auf dem College. Sie weiß nicht, wer sie ist; sie weiß nicht, was sie will – eine Vorzeige-Midlife-Crisis, die sie allerdings auf eine sehr stille, in sich gekehrte Art auslebt. Dieser zum Einschläfernden neigenden Unentschlossenen bei ihrem Selbstfindungsprozess zu folgen, war nicht wirklich aufregend. Der Ich-Erzählerin fehlte es in meinen Augen einfach an persönlicher Stärke. Sie war so passiv, selbst, wenn sie entschlossen auftrat, wirkte sie oft nur wie eine Zuschauerin, die sich von der gegebenen Situation mitziehen ließ. Manchmal ein bisschen trotzig, aber selten nachvollziehbar und wie vieles an dem Buch eher unnatürlich.

Was das Buch für mich ein wenig gerettet hat, waren Stil und Aufbau des Romans. Ellies Bericht wird unterbrochen von den Tagebucheinträgen der Mutter, die doch, wenn sie auch ähnliche Fehler machte wie die Tochter, insgesamt der interessantere Charakter war, der aktivere, der sein Leben stärker selbst in die Hand nahm und sich nicht so sehr fremdbestimmen ließ, wie es sich bei Ellie präsentierte. Der Schreibstil ist außerdem hervorragend, bildhafte Beschreibungen, Nachdenklichkeit mit Tiefe – jedenfalls dann, wenn die Autorin nicht dicker aufträgt als nötig. Ein schönes Haus am See kann doch einfach auch nur ein schönes Haus am See sein – es muss kein Haus sein, in das, der Legende nach, die Menschen dann kommen, wenn sie die Wahrheit finden wollen, nur weil das auf Ellie gerade so gut passt. Da wurde es manchmal unnötig theatralisch und es entstanden derart schwere Dialoge, an denen nichts natürliches mehr war. So entfernten sich die Charaktere oft wieder von mir als Leser, indem ihnen durch die Spur „zu viel“ das Reale geraubt wurde.

Fazit: Eine vorhersehbare Selbstfindung, die leider oft zu dick aufträgt und selten natürlich wirkt. Die Charaktere waren stereotyp, ihr Verhalten oft nicht nachvollziehbar. Durch den guten Stil und eine interessante, wenn auch etwas gezwungen wirkende, Hintergrundgeschichte ist „Die Schwere des Lichts“ durchaus gut lesbar. Ob man es allerdings lesen muss? Meiner Meinung nach nicht. Von mir gibt es gerade einmal knappe 3 Sterne.

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Taschenbuch, April 2013

Seiten: 313

Verlag: Aufbau Taschenbuch

englischer Originaltitel: Coming Up for Air

ISBN: 978-3-7466-2955-1

Preis: € [D] 9.99

Leseprobe und weitere Informationen auf der Verlagshomepage

Sonntag, 9. Juni 2013

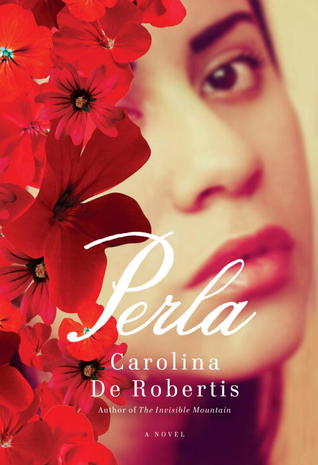

Rezension zu "Perla" von Carolina de Robertis

„Perla“ von Carolina de Robertis ist ein in Argentinien angesiedelter Roman, der die

Identitätssuche einer jungen Frau in Buenos Aires mit der politischen

Geschichte des Landes in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts

verbindet.

Inhalt: Perla wächst als einzige Tochter eines

Marineoffiziers und seiner Frau in Buenos Aires auf. Obwohl Perla schon

in jungen Jahren ahnt, dass ihr Vater während der Militärdiktatur

schlimmes getan hat, möglicherweise sogar mitverantwortlich an dem

Verschwinden tausender Menschen war, liebt sie ihre Eltern. Sie hat

gelernt, über die Geschichte ihrer Familie in dem mittlerweile zur

Demokratie zurückgekehrten Land zu schweigen. Erst im Studentenalter,

als ihre Eltern verreist sind, bringt ein unbekannter Mann, der

plötzlich mitten in ihrem Wohnzimmer auftaucht, nackt und nass, als wäre

er gerade dem Wasser entstiegen, sie dazu, sich mit der Vergangenheit

ihrer Familie zu beschäftigen, auch wenn das heißt, dass sie ihre eigene

Identität hinterfragen muss.

Am Anfang war ich noch fasziniert

von „Perla“. Der Mann in ihrem Wohnzimmer ist schwer zu verstehen. Wer

ist er, woher kommt er? Ist er real oder ein Produkt Perlas Phantasie?

Lebendig oder ein zurückgekehrter Toter? Er selbst kann diese Fragen

kaum beantworten, seine Erinnerungen fügen sich erst nach und nach

wieder zusammen, in einem Prozess, den die Autorin mit vielen

philosophischen Schleifen ausschmückt. Diese Monologe, die die

Geschichte des Mannes erzählen, waren oft langwierig, schöne Worte,

denen aber leider immer häufiger die Aussage fehlte. Doch sie waren

nicht das erste Langwierige in diesem Roman. Auch Perla selbst, die als

Ich-Erzählerin auftritt, führt solche Monologe. Lange, lange Abschnitte

an Gedankengängen, die nur selten zum Kern vordringen und diesen auch

klar formulieren.

Während der Hang der Autorin zum Vagen beim rätselhaften Fremden, der nass und verwirrt auf dem Wohnzimmerteppich liegt, noch einen gewissen stilistischen Sinn ergibt, wollte er mir bei Perla, einer jungen Studentin, die in Unterhaltungen mit anderen immer wieder unter Beweis stellt, dass sie sehr wohl zu klaren Gedankengängen in der Lage ist, einfach nicht natürlich erscheinen. Die Dialoge, die klaren Momente, darin habe ich die eigentlich Stärke des Romans empfunden, die vagen Passagen dazwischen wirkten dagegen ein wenig gezwungen: Ein Stil, der keinen anderen Zweck verfolgte, als den Leser mit schönen, aber schwammigen Worten, noch ein wenig davon abzuhalten, die ganze Geschichte zu verstehen und die weitere Entwicklung vorausahnen zu können. Und daran scheitert sie.

Denn, während ich mich zunächst mühsam von Seite zu Seite quälte, versuchte aus Perlas Gedanken die politische Vergangenheit, die Rolle ihrer Eltern und die Verbindung zu den Verschwundenen herauszufiltern und mich eigentlich nur für den geheimnisvollen Mann, nicht aber für den Umgang der Ich-Erzählerin mit ihm, begeistern konnte, wurde es spätestens nach der Hälfte des Buches einfach sehr offensichtlich. Perlas Identitätssuche scheint für den Leser bereits beendet, bevor sie selbst sie begonnen hat.

Perla selbst braucht noch eine Weile, scheint ohnehin eher eine passive Rolle in ihrem eigenen Leben eingenommen zu haben. Wäre sie ein stärkerer Charakter, vielleicht hätte die Geschichte überzeugen können. Doch das ist sie nicht. Unsicherheit, die durch die Vergangenheit ihres Vaters noch verständlich ist, begleitet sie, doch was nicht mehr zu verstehen war, war ihr Umgang mit dem Fremden. Ist er real oder entspringt er ihrer Phantasie? Sollte sie das nicht verwirren, zutiefst berühren? In gewisser Weise ist das sogar der Fall und dennoch hatte ich den Eindruck, als wäre Perla zu oft die unbeteiligte Beobachterin, ein leerer Charakter, der Konfrontationen und Entscheidungen scheut, Gedanken nicht ausspricht und zum Davonlaufen neigt. Sie lässt sich von dem Mann zur Wahrheit führen, nach der sie selbst sich nicht einmal zu suchen getraut hat. Doch ihr Charakter entwickelt sich kaum.

Während der Hang der Autorin zum Vagen beim rätselhaften Fremden, der nass und verwirrt auf dem Wohnzimmerteppich liegt, noch einen gewissen stilistischen Sinn ergibt, wollte er mir bei Perla, einer jungen Studentin, die in Unterhaltungen mit anderen immer wieder unter Beweis stellt, dass sie sehr wohl zu klaren Gedankengängen in der Lage ist, einfach nicht natürlich erscheinen. Die Dialoge, die klaren Momente, darin habe ich die eigentlich Stärke des Romans empfunden, die vagen Passagen dazwischen wirkten dagegen ein wenig gezwungen: Ein Stil, der keinen anderen Zweck verfolgte, als den Leser mit schönen, aber schwammigen Worten, noch ein wenig davon abzuhalten, die ganze Geschichte zu verstehen und die weitere Entwicklung vorausahnen zu können. Und daran scheitert sie.

Denn, während ich mich zunächst mühsam von Seite zu Seite quälte, versuchte aus Perlas Gedanken die politische Vergangenheit, die Rolle ihrer Eltern und die Verbindung zu den Verschwundenen herauszufiltern und mich eigentlich nur für den geheimnisvollen Mann, nicht aber für den Umgang der Ich-Erzählerin mit ihm, begeistern konnte, wurde es spätestens nach der Hälfte des Buches einfach sehr offensichtlich. Perlas Identitätssuche scheint für den Leser bereits beendet, bevor sie selbst sie begonnen hat.

Perla selbst braucht noch eine Weile, scheint ohnehin eher eine passive Rolle in ihrem eigenen Leben eingenommen zu haben. Wäre sie ein stärkerer Charakter, vielleicht hätte die Geschichte überzeugen können. Doch das ist sie nicht. Unsicherheit, die durch die Vergangenheit ihres Vaters noch verständlich ist, begleitet sie, doch was nicht mehr zu verstehen war, war ihr Umgang mit dem Fremden. Ist er real oder entspringt er ihrer Phantasie? Sollte sie das nicht verwirren, zutiefst berühren? In gewisser Weise ist das sogar der Fall und dennoch hatte ich den Eindruck, als wäre Perla zu oft die unbeteiligte Beobachterin, ein leerer Charakter, der Konfrontationen und Entscheidungen scheut, Gedanken nicht ausspricht und zum Davonlaufen neigt. Sie lässt sich von dem Mann zur Wahrheit führen, nach der sie selbst sich nicht einmal zu suchen getraut hat. Doch ihr Charakter entwickelt sich kaum.

Vielleicht hatte er dazu aber auch nie die

Möglichkeit, denn der Roman war mir am Ende einfach zu glatt, zu

vorhersehbar. Eigentlich war es sogar so vorhersehbar, dass eine kleine

Stimme in meinem Kopf sich doch immer wieder geweigert hat, den glatten

Ausgang zu akzeptieren und stattdessen unerschütterlich an eine Wendung

geglaubt hat, die Perlas Identitätssuche, bei der mir so vieles nach

unterbewusstem Wunsch und Phantasievorstellung klang, nicht zuletzt auch

durch den Fremden, der so wenig real schien, noch einmal auf den Kopf

stellen würde. Die sie dazu zwingen würde, doch noch einmal die

Konfrontation mit ihren Eltern zu suchen, da Perla ihre Liebe für sie

und ihre Vergangenheit als Teil der Militärdiktatur moralisch nicht ein

Einklang bringen kann.

Vielleicht hatte er dazu aber auch nie die

Möglichkeit, denn der Roman war mir am Ende einfach zu glatt, zu

vorhersehbar. Eigentlich war es sogar so vorhersehbar, dass eine kleine

Stimme in meinem Kopf sich doch immer wieder geweigert hat, den glatten

Ausgang zu akzeptieren und stattdessen unerschütterlich an eine Wendung

geglaubt hat, die Perlas Identitätssuche, bei der mir so vieles nach

unterbewusstem Wunsch und Phantasievorstellung klang, nicht zuletzt auch

durch den Fremden, der so wenig real schien, noch einmal auf den Kopf

stellen würde. Die sie dazu zwingen würde, doch noch einmal die

Konfrontation mit ihren Eltern zu suchen, da Perla ihre Liebe für sie

und ihre Vergangenheit als Teil der Militärdiktatur moralisch nicht ein

Einklang bringen kann.

Stattdessen ist eine andere Identität, die sie

von der Tochter des Täters zum Opfer macht und von der ihr ein lebender

Toter auf dem Teppichboden ihres Wohnzimmers erzählt, die Lösung? Da ich

niemanden um die Erfahrung bringen möchte, die Geschichte selbst zu

erlesen, kann ich es deutlicher nicht ausdrücken, doch das Ende war für

meinen Geschmack schwach und zu reibungslos.

Die real-politischen Hintergründe des Romans, die Geschichte Argentiniens, die Geschichte der Verschwundenen, sind einer der lesenswerten Bestandteile von „Perla“. Teilweise sind die eingearbeiteten Verweise und die erdachten Einzelschicksale schwer zu verdauen, auch Perlas Geschichte ist nicht leicht zu verarbeiten, auch wenn sie mir am Ende für sie persönlich zu einfach erschien. Nicht „einfach“ im Sinne von „leicht“, es ist kein leichtes Schicksal, sondern „einfach“ im Sinne von „konfliktarm“, da es Perla eine Möglichkeit bot, einer Identität, die sie innerlich zerriss, zu entkommen. Es konnte zwar berühren, aber es war dennoch zu vorhersehbar und zu wendungsarm.

Fazit: Schöner Schreibstil, schöne Worte, aber leider oft verpackt in zu langwierige Gedankengänge. Der Protagonistin Perla selbst fehlt die Entwicklung, dem Ende fehlt der Konflikt. Es ist mehr Märchen als Realität, wodurch die Identitätssuche vor dem Hintergrund einer politischen Ausnahmesituation ihre Tiefe einbüßt.

Eine Empfehlung: Wer an einer gelungeneren Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität interessiert ist, dem möchte ich das ebenfalls in diesem Frühjahr erschienene „Hier könnte ich zur Welt kommen“ von Marjorie Celona empfehlen (meine Rezension). Hier fehlt zwar der große politische Hintergrund von „Perla“, die persönliche Entwicklung ist aber deutlich stärker.

Die real-politischen Hintergründe des Romans, die Geschichte Argentiniens, die Geschichte der Verschwundenen, sind einer der lesenswerten Bestandteile von „Perla“. Teilweise sind die eingearbeiteten Verweise und die erdachten Einzelschicksale schwer zu verdauen, auch Perlas Geschichte ist nicht leicht zu verarbeiten, auch wenn sie mir am Ende für sie persönlich zu einfach erschien. Nicht „einfach“ im Sinne von „leicht“, es ist kein leichtes Schicksal, sondern „einfach“ im Sinne von „konfliktarm“, da es Perla eine Möglichkeit bot, einer Identität, die sie innerlich zerriss, zu entkommen. Es konnte zwar berühren, aber es war dennoch zu vorhersehbar und zu wendungsarm.

Fazit: Schöner Schreibstil, schöne Worte, aber leider oft verpackt in zu langwierige Gedankengänge. Der Protagonistin Perla selbst fehlt die Entwicklung, dem Ende fehlt der Konflikt. Es ist mehr Märchen als Realität, wodurch die Identitätssuche vor dem Hintergrund einer politischen Ausnahmesituation ihre Tiefe einbüßt.

Eine Empfehlung: Wer an einer gelungeneren Geschichte über die Suche nach der eigenen Identität interessiert ist, dem möchte ich das ebenfalls in diesem Frühjahr erschienene „Hier könnte ich zur Welt kommen“ von Marjorie Celona empfehlen (meine Rezension). Hier fehlt zwar der große politische Hintergrund von „Perla“, die persönliche Entwicklung ist aber deutlich stärker.

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden, März 2013

Seiten: 336

Verlag: FISCHER Krüger

englischer Originaltitel: Perla

ISBN: 978-3810508539

Preis: € [D] 18.99

Leseprobe und weitere Informationen auf der Verlagshomepage

Sonntag, 14. April 2013

Rezension zu "Hier könnte ich zur Welt kommen" von Marjorie Celona

Identitätssuche

‟Hier könnte ich zur Welt kommen“ ist der Debütroman von Marjorie Celona

und ein gelungenes Werk über die Suche nach der eigenen Identität.

Inhalt:

Kurz nach ihrer Geburt wird Shannon in ein graues Sweatshirt gewickelt

in den frühen Morgenstunden ausgesetzt. Nach Stationen in verschiedenen

Pflegefamilien, mit guten und mit schlechten Erinnerungen, findet sie

bei Miranda und ihrer Tochter Lydia-Rose ein Zuhause. Obwohl sich alle

größte Mühe geben, fühlt Shannon sich oft ausgeschlossen und sehnt sich

nach Antworten. Von wem hat sie ihr Aussehen? Wo kommt sie her? Warum

wurde sie ausgesetzt? Als Teenager macht Shannon sich endgültig auf die

Suche nach ihrer Identität...

Inhalt:

Kurz nach ihrer Geburt wird Shannon in ein graues Sweatshirt gewickelt

in den frühen Morgenstunden ausgesetzt. Nach Stationen in verschiedenen

Pflegefamilien, mit guten und mit schlechten Erinnerungen, findet sie

bei Miranda und ihrer Tochter Lydia-Rose ein Zuhause. Obwohl sich alle

größte Mühe geben, fühlt Shannon sich oft ausgeschlossen und sehnt sich

nach Antworten. Von wem hat sie ihr Aussehen? Wo kommt sie her? Warum

wurde sie ausgesetzt? Als Teenager macht Shannon sich endgültig auf die

Suche nach ihrer Identität...‟Mein Leben beginnt am Y.“, mit diesem Satz leitet Shannon ihre Geschichte ein, die dieser bewegende Debütroman sehr eindringlich erzählt. Im Deutschen unter dem fast poetischen Titel ‟Hier könnte ich zur Welt kommen“ erschienen, heißt er im kanadischen Original schlicht ‟Y“. Es ist das erste, von dem Shannon zu berichten hat, das ‟Y“ des YMCAs vor dessen Türen sie in den frühen Morgenstunden von ihrer Mutter Yula ausgesetzt wird, und zieht sich außerdem als Frage, ‟warum?“ (‟why?“), durch den gesamten Roman. Auf der Suche nach der Erklärungen beschäftigt sich dieser Roman mit den essentiellen Fragen nach der eigenen Herkunft und Identität. Welche Bedeutung haben sie?

Obwohl Shannon sich nach einigen anderen Pflegestationen letztendlich bei Miranda und ihrer Tochter in guten Händen befindet, die ihr ein fürsorgliches Heim bieten, treiben das Mädchen immer die Fragen nach ihrer Abstammung um, und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auf die Suche macht.

Der Roman lebt dabei zum Einen von den starken Charakteren und ihren oft nur subtil vermittelten Schicksalen. Hinter der Fassade schlummert bei fast jedem eine Geschichte, die nach und nach erzählt werden möchte – manchmal zeigen sich Abgründe, auch in Shannons Leben, die man so nicht vermutet hätte und die trotz, oder gerade wegen, der sprachlichen Distanziertheit des Romans sehr nahe gehen.

Erzählt wird die Geschichte zwar

durchgehend von Shannon in der Ich-Perspektive, aber es scheint oft, als

wäre sie gar nicht direkt involviert, sondern würde über der gesamten

Handlung schweben. So berichtet die Erzählerin Shannon beispielsweise

auch recht ruhig, fast abgeklärt, von ihrer eigenen Kindheit, beginnend

mit dem Moment ihrer Aussetzung, den ersten Pflegefamilien, an die sich

die Protagonistin Shannon gar nicht erinnert, und sogar die

Vorgeschichte ihres Lebens, die Geschichte ihrer Mutter Yula und ihres

Vaters Harrison, erzählt Shannon aus der Ich-Perspektive, als wäre sie

dabei gewesen. So erfährt der Leser bereits parallel zu Shannons

Aufwachsen, was zu ihrer Aussetzung geführt hat. Die Geschichte ihrer

jungen Mutter geht besonders am Ende unter die Haut.

Erzählt wird die Geschichte zwar

durchgehend von Shannon in der Ich-Perspektive, aber es scheint oft, als

wäre sie gar nicht direkt involviert, sondern würde über der gesamten

Handlung schweben. So berichtet die Erzählerin Shannon beispielsweise

auch recht ruhig, fast abgeklärt, von ihrer eigenen Kindheit, beginnend

mit dem Moment ihrer Aussetzung, den ersten Pflegefamilien, an die sich

die Protagonistin Shannon gar nicht erinnert, und sogar die

Vorgeschichte ihres Lebens, die Geschichte ihrer Mutter Yula und ihres

Vaters Harrison, erzählt Shannon aus der Ich-Perspektive, als wäre sie

dabei gewesen. So erfährt der Leser bereits parallel zu Shannons

Aufwachsen, was zu ihrer Aussetzung geführt hat. Die Geschichte ihrer

jungen Mutter geht besonders am Ende unter die Haut.

Diese

ungewöhnliche Perspektive wird abgerundet durch einen sehr auf kleine,

liebevolle Details fokussierten Stil. ‟Hier könnte ich zur Welt kommen“

ist kein Roman der großen Gesten, stattdessen entsteht die eindringliche

Atmosphäre durch diese kleinen Beobachtungen am Rande. Der Geruch der

Pflegemutter oder der Eiswürfel, den sie in die Suppe tut, um sie für

ihre Kinder abzukühlen. Das Buch wirkt dadurch oft ruhig, ist aber umso

berührender und besticht mit seinem einfühlsamen Schreibstil.

Fazit: Ein wunderschöner Roman über die Suche nach der eigenen Identität, der durch eine ungewöhnliche Perspektive, einen schönen Schreibstil und eine eindringliche Atmosphäre tief berührt. 5 Sterne.

Fazit: Ein wunderschöner Roman über die Suche nach der eigenen Identität, der durch eine ungewöhnliche Perspektive, einen schönen Schreibstil und eine eindringliche Atmosphäre tief berührt. 5 Sterne.

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden ( März 2013)

Seiten: 416

Verlag: Insel Verlag

englischer Originaltitel: Y

ISBN: 978-3458175629

Preis: € [D] 19.95

Leseprobe und weitere Informationen auf der Verlagshomepage

Dienstag, 26. März 2013

Rezension zu "Mädchenauge" von Christian David

solides Debüt - mehr nicht

‟Mädchenauge“ von Christian David ist ein österreichischer, größtenteils in Wien spielender Krimi und der Debütroman des Autors.

Inhalt:

In Wien geht ein Serientäter um. Im Abstand von jeweils drei Wochen

wurde nun bereits die dritte Studentin in ihrer Wohnung brutal ermordet,

doch Hinweise auf den Täter gibt es kaum. Major Belonoz, der Leiter der

Mordkommission, ermittelt in alle Richtungen. Unterstützt wird er dabei

von der jungen, gerade aus New York zurückgekehrten Staatsanwältin Lily

Horn. Wird sie den Fall lösen können? Oder ist er eine Nummer zu groß

für die ehrgeizige junge Frau?

Inhalt:

In Wien geht ein Serientäter um. Im Abstand von jeweils drei Wochen

wurde nun bereits die dritte Studentin in ihrer Wohnung brutal ermordet,

doch Hinweise auf den Täter gibt es kaum. Major Belonoz, der Leiter der

Mordkommission, ermittelt in alle Richtungen. Unterstützt wird er dabei

von der jungen, gerade aus New York zurückgekehrten Staatsanwältin Lily

Horn. Wird sie den Fall lösen können? Oder ist er eine Nummer zu groß

für die ehrgeizige junge Frau?

‟Mädchenauge“ ist ein Krimi, der ein solides Debüt abgibt, allerdings in fast allen Punkten kleinere – teilweise auch größere – Schwächen aufweist, die mein Lesevergnügen trübten.

Es fing schon damit an, dass ‟Mädchenauge“ nur recht gemächlich in Gang kam. Statt mit einer spannenden Handlung, zum Beispiel in Form interessanter Ermittlungen im Anschluss an den letzten Mord (dem einzigen spannenden Ereignis der ersten 150 Seiten), wird der Leser zunächst mit einer Flut von Protagonisten konfrontiert. Nicht nur Ermittler, die Staatsanwältin und das Umfeld der Opfer werden thematisiert, sondern auch zu recht großen Anteilen die politische Situation im Wiener Rathaus. Als Kern einer Reihe von Intrigen präsentieren sich Bürgermeister und seine Vize und hier hat sich der Roman meiner Meinung nach leider vollkommen verrannt.

Die Politik, vor

allem, wenn es sich hauptsächlich um ziemlich oberflächliches

Personal-Geplänkel handelt, wie in diesem Fall, verleit dem Roman keine

Tiefe und hatte – vor allem in Anbetracht der Ausführlichkeit mit der

sie gerade am Anfang geschildert wird – für die Handlung selbst

erschreckend wenig Relevanz. Statt den Roman zu bereichern, langweilten

diese eher trockenen Abschnitte mich als Leser und zögerten den Beginn

der eigentlichen Ermittlungen und eine detailliertere Schilderung der

tatsächlich wichtigen Protagonisten unnötig hinaus.

Die Protagonisten, die wirklich von Bedeutung waren, verringerten sich im Laufe des Romans deutlich. Zu Beginn schienen mir mehrere Charaktere, darunter Major Belonoz und ein Salzburger Ermittler namens Descho, die Kapitel in etwa gleichberechtigt untereinander aufzuteilen. Da hatte ich mich allerdings geirrt. Nach ihrer Einführung wurden sie immer unbedeutender und der Roman konzentrierte sich stattdessen hauptsächlich auf Lily Horn, was mir an sich nicht schlecht gefallen hat, da sie in meinen Augen ohnehin der interessanteste Charakter war. Es machte die anderen allerdings gleichzeitig auch recht blass.

Im Klappentext beispielsweise wird Belonoz als ‟grantig“ beschrieben – schon dieses eine Adjektiv ist beinahe mehr, als ich vom Wesen der Figur nach 450 Seiten erfahren habe. Ein paar Hintergrundfakten streut der Autor zu seinen Figuren zwar immer ein, was ihr Inneres angeht, ihre Gefühle und die Eigenschaften, die ihren Charakter ausmachen, bleibt das Buch aber an der Oberfläche. Während Belonoz sich irgendwann nur noch in Lilys Dunstkreis zu Wort melden darf, geht ihr Charakter als einziger ein wenig tiefer

Auch beim Stil, der Sprache und dem Aufbau des Romans bin ich ein wenig enttäuscht. Zwar schafft der Autor sprachlich, mit österreichischen Einflüssen, schon eine passende Wiener Atmosphäre, dem Buch fehlt es aber oft an Natürlichkeit. Wie interagieren Personen miteinander? Wie würden sie in der Realität miteinander sprechen? Häufig – zu häufig – kann ich darauf nur antworten: Nicht wie in diesem Buch. Viele Dialoge wirken stelzig, zu viele Informationen für den Leser werden in Gespräche gesteckt, die durch das bereits erlangte Wissen der Figuren überladen wirken. Teilweise werden sogar völlig konstruiert wirkende Situationen erschaffen, die nichts anderes zum Zweck haben, als die bis dahin komplett unwichtig erscheinende Hintergrundgeschichte einer Figur zu erzählen. Und zwar indem sie selbst, die das Ganze in ihren Gedanken vorher kein einziges Mal angedeutet hat, sich hinsetzt und ihr gesamtes Leben in einer unterkühlten, abgeklärten Weise abspult. Ohne Bezug zum Rest der Geschichte, bei einer Person, die keine sonstige Relevanz hat, in einer Art, wie es gar nicht zum Charakter passen will.

Die Ermittlungen selbst, als der Krimi an sich, war, wenn man denn die drögen 150 Seiten am Anfang erst einmal überstanden hatte, doch noch ganz spannend. Zwar konnten mich weder die etwas schwammige Auflösung am Ende noch die einzelnen Ermittlungsschritte vollständig überzeugen, aber ein paar Wendungen waren sehr gut gewählt und der Kriminalfall hatte durchaus seinen Reiz. Bei den Ermittlungen fühlte ich mich dagegen ein wenig hingehalten. Manchmal liefen sie einfach zu offensichtlich in die falsche Richtung, als warteten sie darauf, dass Lily mehr oder weniger durch Zufall wieder ein paar Informationen zufliegen würden.

Die Protagonisten, die wirklich von Bedeutung waren, verringerten sich im Laufe des Romans deutlich. Zu Beginn schienen mir mehrere Charaktere, darunter Major Belonoz und ein Salzburger Ermittler namens Descho, die Kapitel in etwa gleichberechtigt untereinander aufzuteilen. Da hatte ich mich allerdings geirrt. Nach ihrer Einführung wurden sie immer unbedeutender und der Roman konzentrierte sich stattdessen hauptsächlich auf Lily Horn, was mir an sich nicht schlecht gefallen hat, da sie in meinen Augen ohnehin der interessanteste Charakter war. Es machte die anderen allerdings gleichzeitig auch recht blass.

Im Klappentext beispielsweise wird Belonoz als ‟grantig“ beschrieben – schon dieses eine Adjektiv ist beinahe mehr, als ich vom Wesen der Figur nach 450 Seiten erfahren habe. Ein paar Hintergrundfakten streut der Autor zu seinen Figuren zwar immer ein, was ihr Inneres angeht, ihre Gefühle und die Eigenschaften, die ihren Charakter ausmachen, bleibt das Buch aber an der Oberfläche. Während Belonoz sich irgendwann nur noch in Lilys Dunstkreis zu Wort melden darf, geht ihr Charakter als einziger ein wenig tiefer

Auch beim Stil, der Sprache und dem Aufbau des Romans bin ich ein wenig enttäuscht. Zwar schafft der Autor sprachlich, mit österreichischen Einflüssen, schon eine passende Wiener Atmosphäre, dem Buch fehlt es aber oft an Natürlichkeit. Wie interagieren Personen miteinander? Wie würden sie in der Realität miteinander sprechen? Häufig – zu häufig – kann ich darauf nur antworten: Nicht wie in diesem Buch. Viele Dialoge wirken stelzig, zu viele Informationen für den Leser werden in Gespräche gesteckt, die durch das bereits erlangte Wissen der Figuren überladen wirken. Teilweise werden sogar völlig konstruiert wirkende Situationen erschaffen, die nichts anderes zum Zweck haben, als die bis dahin komplett unwichtig erscheinende Hintergrundgeschichte einer Figur zu erzählen. Und zwar indem sie selbst, die das Ganze in ihren Gedanken vorher kein einziges Mal angedeutet hat, sich hinsetzt und ihr gesamtes Leben in einer unterkühlten, abgeklärten Weise abspult. Ohne Bezug zum Rest der Geschichte, bei einer Person, die keine sonstige Relevanz hat, in einer Art, wie es gar nicht zum Charakter passen will.

Die Ermittlungen selbst, als der Krimi an sich, war, wenn man denn die drögen 150 Seiten am Anfang erst einmal überstanden hatte, doch noch ganz spannend. Zwar konnten mich weder die etwas schwammige Auflösung am Ende noch die einzelnen Ermittlungsschritte vollständig überzeugen, aber ein paar Wendungen waren sehr gut gewählt und der Kriminalfall hatte durchaus seinen Reiz. Bei den Ermittlungen fühlte ich mich dagegen ein wenig hingehalten. Manchmal liefen sie einfach zu offensichtlich in die falsche Richtung, als warteten sie darauf, dass Lily mehr oder weniger durch Zufall wieder ein paar Informationen zufliegen würden.

Ohnehin ist das Team hinter Belonoz

ziemlich nutzlos – man könnte meinen, es gäbe keins, aber fast tägliche

Team-Versammlungen beweisen: Es gibt sie, sie tun nur nichts. Nach

mittlerweile drei Morden und mehreren verstrichenen Wochen wurden kaum

entscheidende Fragen gestellt und das werden sie auch im Laufe dieses

Romans erst, wenn es die ‟Ermittler“ (die diese Bezeichnung kaum

verdienen) förmlich anspringt. Einem Leser, der regelmäßig Krimis und

Thriller in der Hand hält, werden die kaum nachvollziehbaren Lücken in

den Ermittlungen vermutlich leider sehr schnell auffallen.

Fazit: Nach einem trägen Anfang war es spannend, allerdings kaum mehr als ein solider Durchschnittskrimi. Der Kriminalfall hat seinen Reiz, die Ermittlungen sind allerdings ein wenig zu träge, die Charaktere größtenteils zu oberflächlich und dem Stil fehlt Natürlichkeit. Für einen Debütroman solide, aber ausbaufähig. Vielleicht wird man ja zukünftig noch einmal was von Lily Horn und Belonoz hören. 3 Sterne.

Fazit: Nach einem trägen Anfang war es spannend, allerdings kaum mehr als ein solider Durchschnittskrimi. Der Kriminalfall hat seinen Reiz, die Ermittlungen sind allerdings ein wenig zu träge, die Charaktere größtenteils zu oberflächlich und dem Stil fehlt Natürlichkeit. Für einen Debütroman solide, aber ausbaufähig. Vielleicht wird man ja zukünftig noch einmal was von Lily Horn und Belonoz hören. 3 Sterne.

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden (Jan. 2013)

Seiten: 464

Verlag: Deuticke Verlag

ISBN: 978-3552062085

Preis: € [D] 19.90

Leseprobe und weitere Informationen auf der Verlagshomepage

Sonntag, 3. Februar 2013

Rezension zu "Sternenreiter" von Jando

Wenn das Leben mal so einfach wäre

"Sternenreiter - Kleine Sterne leuchten ewig" von Jando ist ein dünnes, illustriertes Büchlein mit gerade einmal 130 Seiten. Von vielen wurde es bereits gelobt, mich hat es allerdings leider nicht richtig packen können.

Inhalt: Mats sieht seine Familie immer seltener, denn er arbeitet viel. Eines Tages hat er einen schweren Unfall, dem ein längerer Krankenhausaufenthalt folgt. Ein merkwürdiger kleiner Junge, den er dort im Krankenhaus kennenlernt, hilft ihm, sein Leben zu überdenken...

Der kleine Junge bleibt in "Sternenreiter" das Geheimnisvolle. Er tauchte einfach im Krankenhaus auf, wohnt dort seitdem und teilt den anderen Patienten seine Lebensweisheiten mit, die im Roman sogar durch ein anderes Schriftbild hervorgehoben werden. Das hat mir für den Lesefluss weniger gefallen. Außerdem problematisch war für mich das Gefühl, nicht selbst entscheiden zu dürfen, welche Aussage, welche Abschnitt einer Unterhaltung oder einer Beschreibung, ich selbst wichtig finde. Alles war vorgegeben. Diese besonders hervorgehobenen Zitate weckten dann in mir aber auch eine Erwartung im Bezug auf ihre Wichtigkeit, die sie meistens nicht halten konnten. Sie wirken sehr weise und sind schön formuliert, waren mir allerdings meistens ein wenig zu einfach und zu platt. Mats scheinen die Denkanstöße des selbstlosen, so unschuldig und doch nicht naiv wirkenden Jungen zu helfen, mich haben sie meistens nicht erreichen können.

Der kleine Junge bleibt in "Sternenreiter" das Geheimnisvolle. Er tauchte einfach im Krankenhaus auf, wohnt dort seitdem und teilt den anderen Patienten seine Lebensweisheiten mit, die im Roman sogar durch ein anderes Schriftbild hervorgehoben werden. Das hat mir für den Lesefluss weniger gefallen. Außerdem problematisch war für mich das Gefühl, nicht selbst entscheiden zu dürfen, welche Aussage, welche Abschnitt einer Unterhaltung oder einer Beschreibung, ich selbst wichtig finde. Alles war vorgegeben. Diese besonders hervorgehobenen Zitate weckten dann in mir aber auch eine Erwartung im Bezug auf ihre Wichtigkeit, die sie meistens nicht halten konnten. Sie wirken sehr weise und sind schön formuliert, waren mir allerdings meistens ein wenig zu einfach und zu platt. Mats scheinen die Denkanstöße des selbstlosen, so unschuldig und doch nicht naiv wirkenden Jungen zu helfen, mich haben sie meistens nicht erreichen können.

Bei vielen Weisheiten habe ich gedacht: 'Wenn's doch nur so einfach wäre.' Denn so sehr der Kern der Lebensweisheiten sicherlich richtig war, die tatsächliche Realität eines Familienvaters schienen sie für mich nicht zu treffen. Es ist ein verträumter Ansatz, ein wenig pathetisch, der meine pragmatische Ader nicht überzeugen konnte.

Der Schreibstil von "Sternenreiter" erinnert tatsächlich eher an ein Märchen, als an einen Roman. Große Teile der Handlung werden sehr schnell, oft nur indirekt durch Dritte, erzählt. Als Stil ist dies verglichen mit anderen Romanen mal eine Abwechslung und durchaus nicht uninteressant, doch für diese Geschichte hat es mir weniger gefallen. Ich war doch sehr distanziert, der entfernte Beobachter. Selbst der Ich-Erzähler blieb mir immer ein wenig fremd. So ging die Geschichte an sich mit ihrer Aktualität und einer ansprechenden Sprache zwar schon ans Herz, stockte aber auf halbem Weg aufgrund der Distanz und der Einfachheit der Lebensweisheiten. Mir fehlte der Tiefgang, der echte Tiefgang.

Zu guter Letzt gibt es einige Zeichnungen, die den Roman unterstützen. Sie sind sehr kindlich gehalten und passen somit zum Buch, auch wenn sie mich persönlich, wie auch das Titelbild künstlerisch überhaupt nicht ansprechen und mich auch nicht zur näheren Betrachtung einluden.

Fazit: Ein mittelmäßiger Roman. Sehr kurz gehalten, schnell erzählt, mit schönen Lebensweisheiten, die mir allerdings oft doch zu platt waren. Vieles wirkte gewollt, konnte mich aber nicht erreichen. Mir fehlte echter Tiefgang. 3 Sterne

Der Schreibstil von "Sternenreiter" erinnert tatsächlich eher an ein Märchen, als an einen Roman. Große Teile der Handlung werden sehr schnell, oft nur indirekt durch Dritte, erzählt. Als Stil ist dies verglichen mit anderen Romanen mal eine Abwechslung und durchaus nicht uninteressant, doch für diese Geschichte hat es mir weniger gefallen. Ich war doch sehr distanziert, der entfernte Beobachter. Selbst der Ich-Erzähler blieb mir immer ein wenig fremd. So ging die Geschichte an sich mit ihrer Aktualität und einer ansprechenden Sprache zwar schon ans Herz, stockte aber auf halbem Weg aufgrund der Distanz und der Einfachheit der Lebensweisheiten. Mir fehlte der Tiefgang, der echte Tiefgang.

Zu guter Letzt gibt es einige Zeichnungen, die den Roman unterstützen. Sie sind sehr kindlich gehalten und passen somit zum Buch, auch wenn sie mich persönlich, wie auch das Titelbild künstlerisch überhaupt nicht ansprechen und mich auch nicht zur näheren Betrachtung einluden.

Fazit: Ein mittelmäßiger Roman. Sehr kurz gehalten, schnell erzählt, mit schönen Lebensweisheiten, die mir allerdings oft doch zu platt waren. Vieles wirkte gewollt, konnte mich aber nicht erreichen. Mir fehlte echter Tiefgang. 3 Sterne

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden, Juli 2012

Seiten: 131

Verlag: Koros Nord

ISBN: 978-3981486315

Preis: € [D] 13.95

Leseprobe und weitere Informationen bei Amazon

Donnerstag, 22. November 2012

Rezension zu "Ein plötzlicher Todesfall" von J.K. Rowling

Schwere Kost ohne Übersicht

"Ein plötzlicher Todesfall"

von J.K. Rowling - der Roman nach "Harry Potter" und der

Versuch der Autorin sich auch außerhalb der Jugend-Fantasy zu

etablieren. Meiner Meinung nach hätte "Ein plötzlicher

Todesfall" inhaltlich auch das Potenzial zu einem sehr guten

Roman, aber leider hat die Autorin einfach zu viel gewollt.

Inhalt: Als Barry Fairbrother plötzlich

verstirbt, ist die kleine Gemeinde Pagford über seinen frühen Tod

geschockt - zunächst. Denn Barry war Gemeinderat und Unterstützer

der sozial schwachen Siedlungen am Rande der Gemeinde und durch den

nun frei gewordenen Sitz im Rat wittern sowohl Barrys Gegner als auch

seine Freunde eine Chance, in der Politik ein wenig mitzumischen.

Hinter den Türen Pagfords nehmen die kleinen Verschwörungen und

Intrigen ihren Lauf, die den kleinen Ort in den nächsten Tagen bis

zur entscheidenden Wahl beschäftigen werden.

Barry, Mary, Kay, Gavin, Declan,

Fergus, Niamh, Siobhan, Parminder, Vikram, Sukhvinder, Jaswant,

Rajpal, Stuart, Andrew, Krystal, Tessa, Terri, Cheryl, Robbie, Simon,

Nana Cath, Ruth, Paul, Colin, Lexie, Libby, Samantha, Shirley,

Howard, Miles, Maureen, Gaia...

Das sind einige Namen, die im Laufe von

Rowlings Geschichte fallen werden. Manche wichtiger, manche

unwichtiger, wobei es nichts gibt, was einen eher nebensächlichen

Charakter davon abhalten könnte, plötzlich - und sei es nur für

ein paar Seiten - in den Mittelpunkt zu rücken. Gerade am Anfang

habe ich mich viel zu oft gefragt: "Wer war das noch mal?".

Welche Position vertritt die Figur, wer gehört zu welcher Familie,

wer verbirgt sich hinter Spitznamen wie Pingel, Fats oder Arf? Eine

Übersicht gibt es nicht, feste Perspektiven innerhalb eines Kapitels

gibt es nicht - einfach zurückblättern und die Antwort auf die

Frage finden ist mindestens umständlich, wenn ich sogar manchmal

fast unmöglich. Einige Figuren kommen aus dem nichts, verschwinden

wieder, tauchen erst viele Kapitel später wieder auf. Das, zusammen

mit der Vielzahl der Charaktere, macht die erste Hälfte von "Ein

plötzlicher Todesfall" nicht gerade zu einem Lesevergnügen.

Neben der Handlung selbst muss sich der Leser sehr auf Namen und

Zugehörigkeiten der Protagonisten konzentrieren und kann bei all dem

Kramen nach den Erinnerungen schnell den Überblick verlieren.

Hinzu kommt, dass die Geschichte am

Anfang, nach Barry Tod, recht schwerfällig in Gang kommt. Es hieß

also gerade auf der ersten Hälfte des Romans hochkonzentriert einen

eher trockenen Stoff zu lesen - das sorgte bei mir für erhebliche

Längen. Selbstverständlich sollte niemand ausgehend von seiner

Begeisterung für die Harry-Potter-Bücher zu diesem Roman greifen,

da schon der Inhalt darauf verweisen sollte, dass es sich hier um

etwas völlig anderes handelt, aber dennoch ziehe ich jetzt einen

kleinen Vergleich: Rowlings neuem Werk fehlt die Leichtigkeit. Hier

wurde viel gewollt, unzählige Schicksale, soziale und familiäre

Abgründe wurden auf 570 Seiten gepackt, um dem Leben einer ganzen

Stadt gerecht zu werden. Weniger wäre wahrscheinlich mehr gewesen.

Mehr Übersichtlichkeit, weniger Verwirrung. Außerdem fehlen unter

den Charakteren die Identifikationsfiguren, die Sympathieträger.

Denn die Abgründe des sozialen und politischen Miteinanders stehen

für Rowling zweifellos im Mittelpunkt und die meisten Figuren

verkörpern Tristesse und Missmut.

Wenn sich der Leser erst einmal eine

Übersicht geschaffen hat, wird der Roman spannender und gipfelt in

einem fantastischen Ende, in dem das Talent der Autorin zweifelsfrei

wieder aufblitzt. Es ist außerdem hervorragend geschrieben, die

Geschichte ist - im Nachhinein betrachtet - in sich stimmig und sehr

durchdacht, was allerdings leider während des Lesens teilweise von

der undurchsichtigen Charakterkonstellation verborgen wird. Bei der

Perspektive bleibt die Autorin sich treu. Sie wählt den allwissenden

Erzähler, der ohne festes Muster und erkennbare Übergänge vom

Innenleben eines Charakters zum nächsten wechselt. Dadurch, dass

Rowling jedem ihrer unzähligen Charaktere eine Menge Ballast

aufbürdet, bleibt der Roman atmosphärisch durchgehend eher düster.

"Ein plötzlicher Todesfall" ist schwere Kost, kein

leichtes Lesevergnügen, und auch wenn das nicht zwangsläufig etwas

Schlechtes ist, lechzte ich irgendwann nach ein kleinen Lichtblick in

all den grauen Gedanken. Doch es kam keiner.

Fazit: Der große Wurf ist es nicht.

Mit "Ein plötzlicher Todesfall" hat Rowling viel gewollt -

zu viel. Das soziale Leben einer ganzen Kleinstadt tummelt sich in

diesem Roman, der eine drückende, graue Stimmung versprüht. Es ist

lange unübersichtlich und hat deutliche Längen. Erst das Ende hat

mich richtig mitgerissen. 3 Sterne

"Ein plötzlicher Todesfall" von J.K. Rowling bei Amazon.de

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden, Sep. 2012

Seiten: 576

Verlag: Carlsen

englischer Originaltitel: A Casual Vacancy

ISBN: 978-3551588883

Preis: € [D] 24.90

Ausgabe: Gebunden, Sep. 2012

Seiten: 576

Verlag: Carlsen

englischer Originaltitel: A Casual Vacancy

ISBN: 978-3551588883

Preis: € [D] 24.90

Samstag, 10. November 2012

Rezension zu "Kings of Cool" von Don Winslow

sprachlich speziell und wirklich "cool"

"Kings of Cool" von Don Winslow ist ein Roman über

Drogen und Gewalt im sonnigen Laguna Beach, in dem der Autor erneut aus dem

Leben seiner Protagonisten aus "Zeit des Zorns"

(unter dem englischen Titel "Savages" seit Kurzem

auch im Kino) berichtet - allerdings als Prequel, sodass es Vorkenntnisse beim

Lesen nicht nötig sind.

"Kings of Cool" von Don Winslow ist ein Roman über

Drogen und Gewalt im sonnigen Laguna Beach, in dem der Autor erneut aus dem

Leben seiner Protagonisten aus "Zeit des Zorns"

(unter dem englischen Titel "Savages" seit Kurzem

auch im Kino) berichtet - allerdings als Prequel, sodass es Vorkenntnisse beim

Lesen nicht nötig sind.

Inhalt: 2005 in Laguna Beach. Die jungen Freunde Ben, Chon

und O betreiben eine erfolgreiche Marihuana-Zucht in Laguna Beach, Kalifornien.

Doch ihr Erfolg ruft korrupte Polizisten und die Drogenmafia auf den Plan, die

mitverdienen möchten. Während Chon als Navy Seal im Einsatz ist, versucht Ben

die unterschiedlichen Parteien auszutricksen. Doch sein Spiel ist riskant und

führt die drei außerdem weit in die Vergangenheit ihrer Familien...

Neben der Haupthandlung des Romans, die im Jahr 2005

angesiedelt ist, entführt der Autor seine Leser auch immer wieder in die

Vergangenheit, angefangen bei den späten 60er Jahren in Laguna Beach, als der

Marihuana-Handel bei Surfern und Hippies seinen Anfang nahm. Geschickt, oft

überraschend und voller spannender Wendungen werden die beiden Erzählstränge

miteinander verbunden und offenbaren nach und nach Zusammenhänge zwischen den

beiden Generationen. Allerdings sollte sich ein zukünftiger Leser bewusst sein,

dass "Kings of Cool" kein leichtes Lesevergnügen ist, denn Gewalt,

Blut und Drogen prägen die spannende Handlung und hier wird weder gespart noch

geschönt.

Der Schreibstil des Autors ist dabei in einem sehr positiven

Sinn speziell. Kurze Sätze, von einer eher schmucklosen, lakonischen Sprache,

dominieren das Bild und sorgen sowohl für ein hohes Tempo als auch für eine

passende Atmosphäre mit einer Mischung aus "harter Kerl" und

"easy living". Die Kapitel sind ebenfalls kurz und wechseln nicht nur

manchmal in der Zeit, sondern auch im Stil von der erzählenden in die Dialogform.

Trotz des eher nüchternen Stils schafft es Winslow den Leser mitzureißen, eine

hohe Spannung aufzubauen und seinen rundum gelungenen, abwechslungsreichen

Charakteren Leben einzuhauchen.

Der Schreibstil des Autors ist dabei in einem sehr positiven

Sinn speziell. Kurze Sätze, von einer eher schmucklosen, lakonischen Sprache,

dominieren das Bild und sorgen sowohl für ein hohes Tempo als auch für eine

passende Atmosphäre mit einer Mischung aus "harter Kerl" und

"easy living". Die Kapitel sind ebenfalls kurz und wechseln nicht nur

manchmal in der Zeit, sondern auch im Stil von der erzählenden in die Dialogform.

Trotz des eher nüchternen Stils schafft es Winslow den Leser mitzureißen, eine

hohe Spannung aufzubauen und seinen rundum gelungenen, abwechslungsreichen

Charakteren Leben einzuhauchen.

Zu letzt möchte ich auch noch auf die auffällige Gestaltung

des Buches hinweisen. Es ist abgesehen von der hervorgehobenen, glänzend-weißen

Schrift, die das Cover dominiert, von einem matten Schwarz, das sich

gummiartig, aber samtig und sehr angenehm anfühlt. Auch der Seitenschnitt der

gebundenen Ausgabe mit geradem Buchrücken ist schwarz gefärbt. Nicht nur der

Inhalt dieses Romans ist damit der Inbegriff von harter Coolness, sondern auch

das Äußere ist schon auf den ersten Blick richtig "cool".

Fazit: "Kings of Cool" ist ein sprachlich

spezielles Buch mit einer spannenden, actionreichen Handlung, aber nichts für

zarte Gemüter. Sicher nichts für jeden, daher empfehle ich erst einen Blick ins

Buch (zum Beispiel in eine Online-Leseprobe), denn zumindest die sprachlichen

Besonderheiten fallen dort sofort ins Auge. Aus meiner Sicht kann ich sagen, es

lohnt sich. Mir hat es sehr gut gefallen, dafür 5 Sterne

"Kings of Cool" von Don Winslow bei Amazon.de

Allgemeine Informationen

Ausgabe: Gebunden, Sep. 2012

Seiten: 351

Verlag: Suhrkamp

englischer Originaltitel: "The Kings of Cool"

ISBN: 978-3518464007

Preis: € [D] 19.95

Weitere Informationen auf der Verlagshomepage zum Buch

Donnerstag, 4. Oktober 2012

Rezension zu "Drüberleben" von Kathrin Weßling

Bewegend, mit einer Prise Humor

"Drüberleben" ist der Debütroman der deutschen Autorin Kathrin Weßling, der bei ernsthafter Thematik mit sprachlicher Schlagfertigkeit und unerwarteter Lockerheit überrascht und mich damit vollständig überzeugt hat. Das kleine pinke Monster auf dem sehr ansprechend gestalteten Cover sowie der Untertitel: "Depressionen sind doch kein Grundm traurig zu sein" sind wahrscheinlich auch schon ein erster Hinweise für den etwas lockereren Erzählstil dieses Romans.

Für den ersten Eindruck aber erst einmal ein paar Worte zum Inhalt: Obwohl sie erst Anfang 20 ist, kann Ida bereits auf eine jahrelange Therapie zurückblicken. Sie leidet unter Depressionen, die sie antriebslos machen und sie dazu bringen, sich zu isolieren. Nicht zum ersten Mal hat Ida einen Punkt erreicht, an dem die ambulante Psychotherapie sie nicht mehr weiterbringt und sie entscheidet sich, für einige Wochen in eine Klinik zu gehen. Dort versucht sie einen Weg zu finden, das Monster in ihrem Kopf zu besiegen...